Osservatorio

Una conversazione per Infinito con Roberta Valtorta* sul lavoro di Joachim Schmid.

*Roberta Valtorta (Milano, 1952), storico e critico della fotografia, è vicepresidente della Sisf (Società Italiana per lo studio della fotografia) e membro del comitato scientifico della rivista RSF. Ha curato il progetto Archivio dello spazio (Provincia di Milano), collaborato alla creazione degli archivi fotografici della Regione Lombardia, diretto la collana di libri Art& (Udine), progettato il Museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo (Milano) assumendone la direzione scientifica dal 2004 al 2015. Ha insegnato all’Università di Roma Tor Vergata, all’Uni-versità degli Studi di Udine, al Politecnico di Milano e dal 1984 insegna al Cfp Bauer di Milano. Ha al suo attivo molte mostre in Italia e in Europa e innumerevoli testi teorici e storici sulla fotografia.

∞ In una società come quella attuale in cui la straordinaria proliferazione di immagini porta a un loro consumo sostenutissimo, che valore ha il lavoro di Joachim Schmid? In particolare, è un lavoro, il suo, atto a sospendere la produzione bulimica di immagini oppure è un tentativo di catalogazione dell’immaginale contemporaneo cui dovremmo guardare un po’ come una bussola del rosario immaginale attuale?

RV Joachim Schmid non è solo un artista intelligente e originale, ma anche un lucido teorico dell’immagine nei suoi utilizzi sociali (non solo infatti mette in pratica i suoi pensieri attraverso i suoi lavori, ma ha svolto anche una notevole attività di scrittura critica vera e propria). Il suo ampio lavoro, in corso da molti anni, rappresenta una riflessione ironica ed estrema sui comportamenti dell’uomo contemporaneo, completamente e continuamente immerso in ambienti mediali, nei riguardi delle immagini, rispetto alle quali non è solo consumatore ma anche e sempre di più produttore e, diciamo, distributore, spesso ossessivo. Una riflessione che è partita dalla fotografia analogica, con l’utilizzo di fotografie trovate nei mercatini, negli archivi, per la strada, per poi applicarsi anche all’immagine digitale e alla rete. Anche quando Schmid gioca a catalogare le immagini organizzandole in categorie o raccogliendole secondo criteri i più vari lo fa in modo ironico, talvolta scanzonato, ma sempre estremamente critico e riflessivo. In occasione delle celebrazioni dei centocinquanta anni della fotografia, nel 1989, ha scritto “Nessuna nuova fotografia finché le vecchie non siano state utilizzate!”, ma negli anni Duemila ha affermato “Per favore non smettete di fotografare”, così chiedendo ai milioni di persone produttrici di immagini di fornirgli sempre nuovi materiali per i suoi progetti.

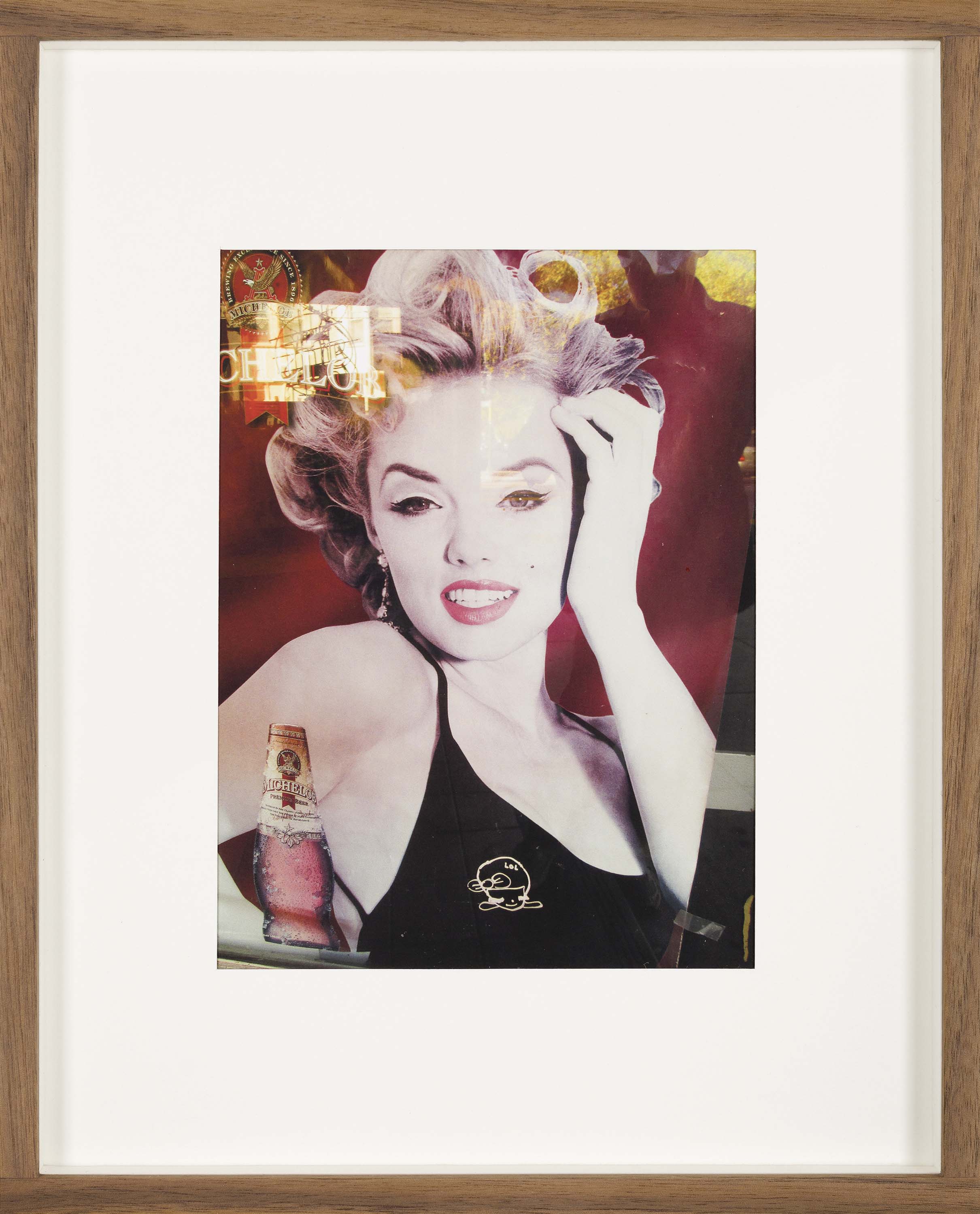

∞ Nel ciclo “The R. Flick Collection” (presentata nel magazine) Schmid inscena la nascita di questa fantomatica collezione fingendo che sia una raccolta di lavori sconosciuti di autori famosi rinvenuti magicamente on line. Salvo poi svelare l’arcano, ovvero le foto sono stampe di foto di anonimi che potrebbero assolutamente essere di grandi autori. Questo cosa dovrebbe suggerirci? Cosa ci indica il tenore ironico anche dell’espediente (foto “vere” di grandi autori versus foto di anonimi che ne fanno il verso)? Che le foto dei grandi penetrano nel sostrato visivo di tutti noi che le imitiamo? O cos’altro?

RV Questa ricerca attraverso la quale Schmid crea una collezione particolare di opere fotografiche mette in discussione la storia della fotografia stessa, e i suoi capolavori. Esistono infatti moltissime fotografie perfettamente somiglianti a immagini di famosi fotografi (io stessa tengo appesa in casa una fotografia anonima trovata in un mercatino molto somigliante a un’opera dei Becher). Non è detto che queste fotografie “imitino” le fotografie famose (se non in alcuni casi, naturalmente). Spesso chi le ha scattate non conosce neppure la storia della fotografia. Dunque, possiamo pensare due cose: che certamente alcuni “ripetano” le fotografie dei grandi fotografi volutamente o, più interessante, perché alcune immagini sono effettivamente entrate nel loro inconscio; che alcune modalità della visione possono appartenere a molti, e non a pochi artisti soltanto, e che quindi è possibile a persone diverse e tra loro lontane realizzare le stesse fotografie. Questo significherebbe però che la fotografia, rispetto ad altre arti, è davvero un’arte nuova, diverse, accessibilissima, possibile potenzialmente a tutti.

∞ Cosa trova di fondamentale in un lavoro così ossessivo come quello di Schmid che ha senso trasmettere nella cultura contemporanea per cui ha dedicato un libro per Johan & Levi? Oggi alcuni autori di fotografia lo sono senza aver mai scattato una foto, questo è un sintomo della “civiltà dell’immagine” odierna?

RV Trovo tutta l’architettura mentale che presiede all’opera di Joachim Schmid estremamente interessante e illuminante rispetto alla “civiltà dell’immagine” che ci ha visto produrre un numero incommensurabile di figure. Schmid lavora finemente sull’eccesso, la sua opera è paradossale e logica a un tempo. Analizzarla è come cadere in un abisso. E poi amo la sua evidente genialità, la sua ironia, il suo modo giocoso e allo stesso tempo serissimo, la sua insistenza, la sua insaziabilità intellettuale e creativa.

, 2017 (ph.C.Favero 180124_17_02)_yAFos.jpg)

David Goldblatt, Johannesburg, Commissioner Street, 1965

, 2017 (ph.C.Favero 180124_16_02)_tVg0S.jpg)

Lee Friedlander, Encinitas, California, 1966

, 2017 (ph.C.Favero 180124_28_02)_cYYLT.jpg)

Bernd und Hilla Becher, Aufbereitungsanlage, 1974

, 2017 (ph.C.Favero 180124_14_02)_Q1z6I.jpg)

Nan Goldin, Brian in Bathtub, 1976

, 2017 (ph.C.Favero 180124_18_02)_XbGKF.jpg)

Robert Adams, Gas Station, Longmont, Colorado, 1981/from Summer Nights, Walking

, 2017 (ph.C.Favero 180124_13_02)_B26wu.jpg)

Sophie Calle, The Hotel, Room 26, 1981

, 2017 (ph.C.Favero 180124_22_02)_o3ri9.jpg)

Hiroshi Sugimoto, Pacific Sea, California, 1988

, 2017 (ph.C.Favero 180124_12_02) (1)_rljmI.jpg)

Paul Graham, Ceasefire, 1994

, 2017 (ph.C.Favero 180124_15_02)_mH6IR.jpg)

Andreas Gursky, Shanghai, 1994

, 2017 (ph.C.Favero 180124_29_02)_t1APf.jpg)

, 2017 (ph.C.Favero 180124_29_02)_t1APf.jpg)

, 2017 (ph.C.Favero 180124_29_02)_t1APf.jpg)

William Eggleston, untitled, 2000

, 2017 (ph.C.Favero 180124_27_02)_hnzUj.jpg)

Cindy Sherman, Untitled #4622, 2007

, 2017 (ph.C.Favero 180124_24_02)_nCoaa.jpg)

Jeff Wall, The Pine on the Corner, 2007

, 2017 (ph.C.Favero 180124_25_02)_XObcv.jpg)

Jim Goldberg, from Open Sea, 2009