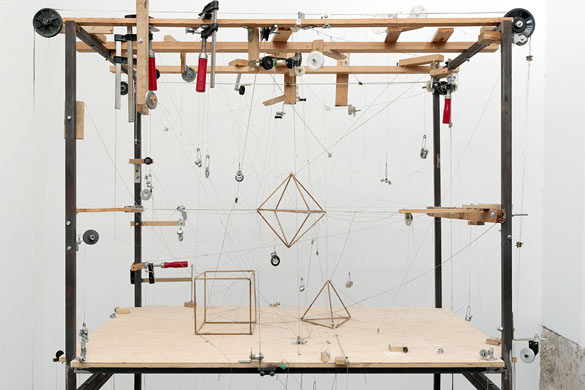

A volte mi chiedo cosa potranno sembrare le grandi macchine inutili di Tinguely o di Munari a un “me” nel 2200. È possibile che suggeriranno una vetustà del tutto assimilabile a quella che oggi può generare la visita di un museo etnografico, sulla storia dell’agricoltura o della pesca: aratri e nasse polverose. Se si osserva la storia del pensiero visuale contemporaneo non esiste un chiaro movimento, un manifesto, un rassemblement di artisti e pensatori stretti attorno alla “macchina”, all’archibugio. C’è chi, come i Futuristi, ha amato la velocità, il reboare di un motore, il tuono dell’areo o la potenza di una locomotiva. Sono poi nati intellettuali che hanno sintetizzato nella fisicità dell’ingranaggio un sentimento, hanno raggrumato una loro poetica, che a citarli assomigliano un po’ alle stelle del cielo d’agosto, belle, luminose, così distanti le une dalle altre, difficilmente ordinabili secondo criteri cronologici o storici, quanto piuttosto estetici e metafisici; a maggior ragione seguendo una delle più dolci e melanconiche definizioni in campo navale circa la matrice dell’artificiale, del digitale, del meccatronico contro (si fa per dire) il naturale: «le stelle, a differenza del GPS, non si spengono mai». Potremmo dire Piero Fogliati, Olafur Eliasson, Jean Tinguely, Alexander Calder, Arcangelo Sassolino, Bruno Munari, alcuni lavori di Anish Kapoor. Anche solo questi raccontano una storia che non è quella evoluzionistica di certi lavori digitali, di intelligenza primordiale sulle vie di quella artificiale, e nemmeno quella utilitaristica di macchine che incedono verso obiettivi specifici e in esse pre-codificati, quanto il desiderio di costruire macchine per il gusto di costruirle e con l’afflato di liberare, mediante il loro movimento, un’energia mentale, definire con il loro lavoro un residuo culturale ed estetico, in grado, per il solo motivo di essere esistito nel mondo ed essere stato visto o udito da qualcuno, come fosse un tuono in cima a una montagna, di cambiare la nostra percezione di noi stessi nel mondo. In tutto questo esistono poi le macchine di Attila Csörgö. Queste sono macchine che sembrano invenzioni galileiane, ammennicoli con fili e ranelle. Quello che affascina del lavoro di questo artista di origini ungheresi può essere ben rappresentato dal paradosso della buccia d’arancia: se fossimo cosi bravi da sbucciare un’arancia con attenzione a ottenere un unico residuo della sua buccia, questa si presenterebbe come l’intero svolgimento di una superficie prima totalmente sferica in forma lineare. In un certo senso è come se la storia, nella sua complessità, si srotolasse davanti a noi in un’unica pellicola bidimensionale. In questo continuum temporale reso lineare dall’idea della buccia d’arancia si inserisce anche il lavoro “Platonic Constructions” (1997-2000): macchinari sia organici e complessissimi, che embrionali, precari, sperimentali con un loro ciclo di vita distribuito in un dato tempo (da T0 a T1). Le macchine di Csörgö da T0 a T1, appunto, compiono il loro cammino e solitamente scompongono dei semplici solidi platonici o puri poligoni, fatti di legno compensato e sospesi nell’aria mediante fili appesi e movimentati da una struttura, una cassa aperta, a cui vengono assicurati i motori per il movimento, ricomponendoli al termine del ciclo in solidi più complessi. Da solidi come tetraedri e cubi a dodecaedri o icosaedri. È un ciclo, come fosse quello di una lavastoviglie, di cui è essenziale comprendere la finitezza: al di là di qualunque complicazione del marchingegno, che può sembrarci in questo caso un po’ come la macchina di Alan Turing rispetto anche “solo” al mainframe con cui IBM mandò i primi astronauti nello spazio, è decisivo comprendere l’estensione del ciclo che definisce sempre e comunque un inizio e una fine. Un momento in cui tutto è in equilibrio, a cui segue un evento, una trasformazione apparentemente caotica, per poi raggiungere un riassestamento, in un nuovo equilibrio. Oltre alle intenzioni del demiurgo sulle quali sarebbe opportuno spendere molte e lunghe parole, quando osservo il lento e farraginoso incedere delle macchine di Attila Csörgö mi viene da pensare a quello che un altro grande dell’arte contemporanea, Hidetoshi Nagasawa, definì come, «l’infinito in una pietra». Ossia l’idea che un sistema molto grande, ma in definitiva chiuso, possa, per la nostra mente limitata, presentare infinite possibilità di esito finale, anche se, di fatto, seppur mediante un numeroso e infinitamente alto numero di combinazioni, questo arrivi ad un numero definito di risultati possibili. A ben guardare la macchina di Csörgö è un esercizio esteticamente complesso di un assioma piuttosto semplice circa i limiti dell’umano: come davanti a una grande pietra, un minerale millenario, noi non vediamo che una faccia per volta, «senza essere in grado di comprendere dimensione fisica e destinazione temporale di quel masso che, immanente, sta di fronte a noi come di fronte all’eternità quieta[1]».

[1] Da una conversazione personale con Hidetoshi Nagasawa, Milano 2013.