La luce, il vento, un fiume che scorre, un temporale che reboa, un albero che cresce. Esistono cose, avvenimenti, che fanno parte della vita di tutti e che è difficile appercepire, distinguere dal flusso della nostra esistenza. Non è tanto questione per esseri medianici, o per spiriti immacolati. È semplicemente la vita. Esistono tuttavia degli esseri, questo sì, che oltre a vederli con tutti e cinque i sensi, decidono di staccarli, come fossero una pellicola sopra alla materia viva del mondo, per isolarli e renderli un patrimonio comunitario. C’è chi potrebbe eccepire, «cosa esiste di più comunitario del serpeggiare di un fiume sul suo greto o del canto di una cicala?»; eppure dovrebbe essere evidente a quasi tutti che la nostra società è recalcitrante a considerare degno di attenzione quello che non è definito prezioso, isolato, da intecare, e a cui dare un preciso prezzo. Non valore, bensì prezzo. Ecco perché esistono persone come Piero Fogliati, che se fossimo antropologi potremmo definire, “sciamano”, e se fossimo (e lo siamo) post-moderni, aggettivare come “di periferia”.

Torino è una città contraddittoria, perché chi la pensa la veste spesso di nobiltà, un patriziato signorile e adamantino, ma a camminarci dentro ci si rende subito conto che sotto la pelliccia non trovano invaso gioielli dardeggianti, quanto un laborioso logorio, talvolta esasperato e degradato, talvolta nobilissimo e altissimamente povero e felice. Proprio qui è vissuto un artista che dall’arte è quasi sempre stato fuori, che ha sostituito il pigmento con la luce, e la tela con la meccanica, la tecnologia, che ha raccontato arte non alle platee delle accademie, ma in un carcere minorile, che ha avuto come lavoro, per anni, una pompa di benzina AGIP. Non deve essere una descrizione agiografica, tutti questi dettagli hanno poca importanza tutto sommato, servono a chi vuole provare a comprendere l’uomo. Il perché un giorno abbia deciso, per esempio, di affumicare i vetri di una finestra, come fossero rosoni di una chiesa, con gelatine fungine, per vederne il riflesso opacizzato del sole, della sua luce. Erano i selvaggi anni Sessanta, e da una città di macchine, che drena braccia e risorse alla terra, in una regione a trazione tecnologica e umanistica, epicentro del fenomeno Olivetti, poco più in là rispetto allo stesso Lingotto, viene fuori una persona che decide di aderire così magnificentemente a una delle vene più carotidee della storia del pensiero visuale moderno:

creare macchine inutili al lavoro, apparentemente inabili alla produzione industriale, e del tutto indispensabili al pensiero (nessuno tuttavia adesso dovrà pensare che il lavoro neghi il pensiero, e che la vita spirituale si disossi da quella materiale).

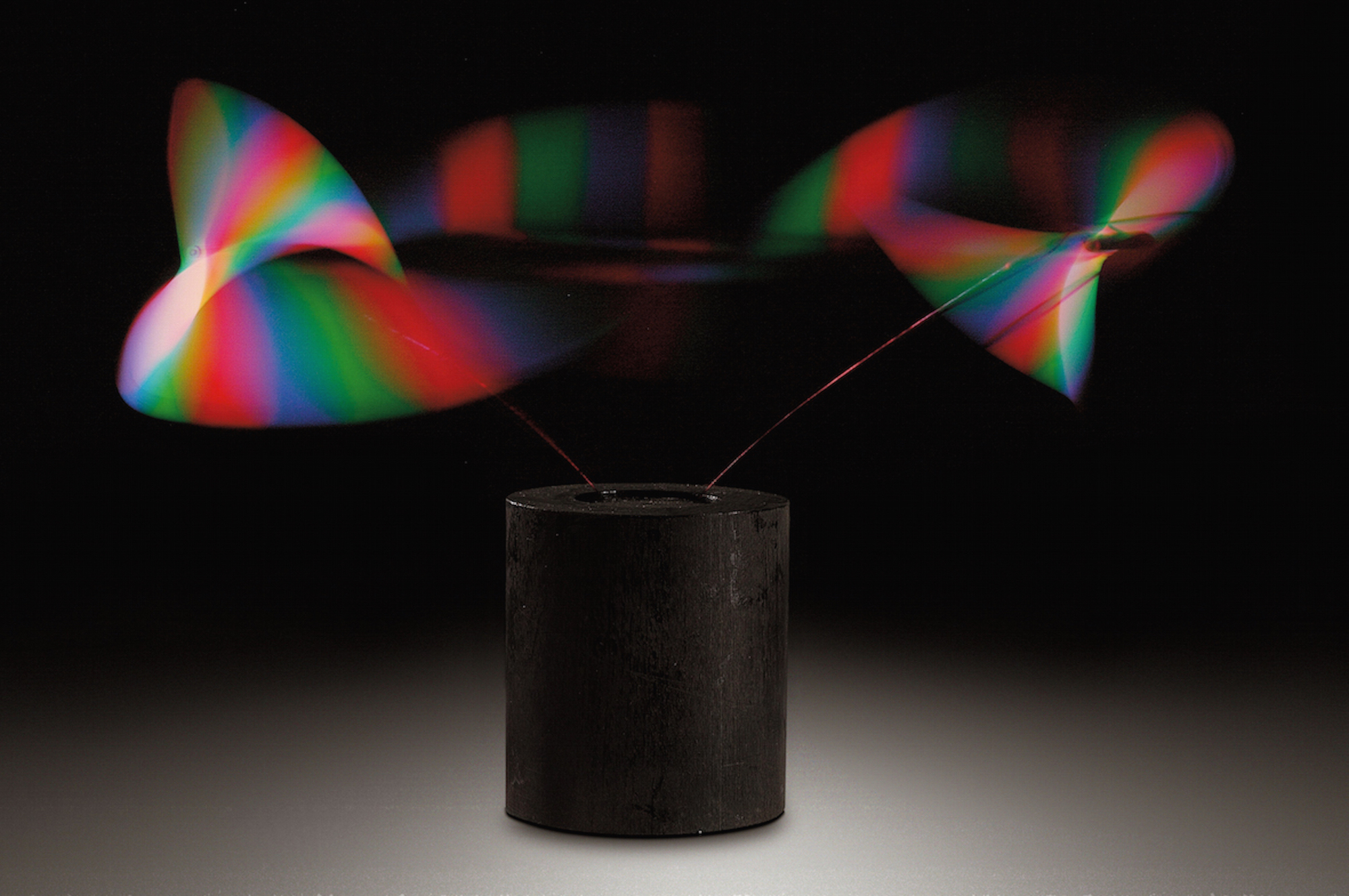

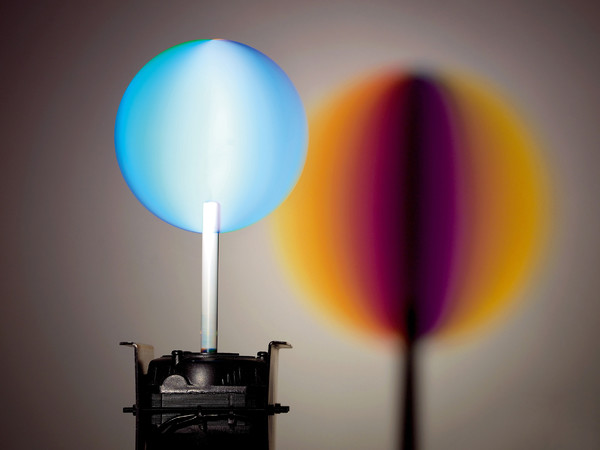

L’opera di Fogliati è ulteriore a questo: una macchina che crea fantasmi, o che li spazzola, un prisma meccanico che stressa la nostra retina e mostra illusioni, penetra e sfonda i limiti dei fenomeni ottici, un dispositivo che ci impone di ascoltare, di sforzare l’orecchio per sentire. Tutti questi sono oggetti maieutici, e anche terapeutici, dovremmo dire. D’altronde non va mai dimenticato: la luce del sole che buca e filtra da quei vetri cosparsi, unti, ammuschiati, è un fenomeno naturale, e a pensarci bene, quella stessa luce, che rinfrange su quella sorta di lente, identica a quella che sbatte e si divide infinitamente sul pelo del fiume, è una luce interiore, una nostra proiezione intima e nascosta. Il nostro modo, se vogliamo, di intendere le cose. Una luce fantastica la definisce Fogliati. Un uomo che a ben vedere sembrava entrato nella vita delle persone che lo hanno riconosciuto, frapposto tra il noi e le cose del mondo, esattamente come quelle gelatine che inframmezzava tra la lampadina dicroica e l’obiettivo, per creare i suoi fantasmi, la sua luce fantastica, la nostra luce interiore. Quell’uomo così rigoroso e cauto che viveva non per mostrarci quanto fosse bella o stupefacente la luce, ma solo per l’idea di avercela mostrata.

Piero Fogliati, Canelli 1930 – Torino 2016

Fotografie di Diego D’Alessandro per il catalogo Fotofoneide, 2009.