«La nostra famiglia allargata resterà sempre San Patrignano» fu la promessa che Letizia Moratti fece nel giorno più triste, quello del commiato dal marito Gian Marco, davanti ai milletrecento ragazzi della Comunità, i veri protagonisti di una straordinaria storia di solidarietà che è destinata a rinnovarsi perché, parole dell’ex sindaco di Milano, «mi impegnerò affinché San Patrignano, come voleva Vincenzo Muccioli e come voleva Gian Marco, esista per sempre». Una storia di solidarietà e di amore, ingredienti utili per affrontare con lo spirito giusto la sfida forse più impegnativa di questi anni non facili: «contribuire a colmare il gap strutturale di tutte le economie occidentali per cui la domanda di servizi di welfare è molto superiore all’offerta». Di questo e di molto altro ci parla la dottoressa Moratti in questo dialogo con “Infinito”.

Presidente, l’esperienza di San Patrignano, in un certo senso, è una case history esemplare di managerialità applicata al bene. Ma è un modello replicabile?

San Patrignano, con la propria esperienza quarantennale, può essere certamente vista come un esempio virtuoso ed un modello vincente nella lotta alla tossicodipendenza. Negli anni la Comunità è stata oggetto di numerosi studi e partner di molte Università e centri di ricerca italiani e internazionali per i quali ha rappresentato un punto di riferimento nella definizione di best practice per combattere dipendenza e disagio sociale. È certamente un caso unico al mondo, ma questo non vuol dire che non possa essere replicato. Anzi, le Comunità simili a San Patrignano o che si ispirano al suo modello esistono in molti paesi nel mondo. La prima è stata probabilmente Basta Arbetskooperativ in Svezia, fondata nel 1994 con l’aiuto di Vincenzo Muccioli, ma negli anni si sono affiancate altre iniziative che per valori e percorso sono simili a San Patrignano, penso alle esperienze della John Volken Academy in Canada e USA e di Arcah, in Brasile, ma esempi simili si trovano anche in Scozia, Norvegia, Australia, Belgio.

All’origine di San Patrignano, al di là della forza economica e dell’esperienza imprenditoriale applicata al bene, impressiona l’intensità dell’impegno suo e di suo marito Gian Marco, «il primo volontario» come l’ha definito. Come è nata questa determinazione? E come ha fatto a reggere nel tempo?

Insieme alla mia famiglia, San Patrignano ha davvero costituito un punto fisso nel corso della mia vita, un riferimento quotidiano capace di dare un senso più ampio, più profondo a tutte le mie attività. Sono legata alla comunità da quasi quarant’anni, da quando, con mio marito, abbiamo conosciuto Vincenzo Muccioli e il suo impegno, in quegli anni appena nascente, verso i giovani tossicodipendenti. Da subito gli fummo accanto in quella che allora era una piccola comunità, allestita nella sua casa di campagna, che accoglieva circa una decina di ragazzi in difficoltà. I primissimi erano anni di brandine affiancate nel soggiorno di casa, di roulotte, di assistenza a volte inesperta. Da allora la comunità è cresciuta, si è strutturata e sempre nuovi volontari l’hanno raggiunta, con i risultati, unici e straordinari, che possiamo apprezzare. Sono orgogliosa di far parte della storia di San Patrignano. Dalla vicinanza alla comunità e ai suoi ragazzi ho sempre ricevuto più di quanto abbia dato.

Può descrivere le attività svolte all’interno della comunità?

San Patrignano è una casa, una famiglia, una comunità di vita fondata su un percorso educativo e sulla relazione responsabile, attiva e aperta tra le persone grazie al sostegno reciproco, all’esempio e alla solidarietà. La Comunità è un modello di impresa socialmente sostenibile e in questo contesto, i ragazzi e le ragazze attualmente presenti in comunità svolgono percorsi di formazione professionale presso differenti siti produttivi interni: agricoltura e allevamento, servizi e manutenzioni, attività artigianali, ristorazione e attività commerciali, lavorazione dei prodotti agricoli. I ragazzi hanno così l’occasione di avvicinarsi e coltivare una propria professionalità, utile per il percorso all’interno della comunità, ma soprattutto fondamentale una volta usciti da San Patrignano.

Che tipo di “ricchezza” ha portato alla famiglia Moratti l’impegno nel bene? Pariamo ovviamente di ricchezza in senso morale e spirituale.

Come dicevo, la vicinanza alla comunità e ai suoi ragazzi ha riempito le nostre vite, offrendoci una prospettiva diversa e più ampia che si riflette anche nella quotidianità delle scelte familiari e professionali. È un arricchimento personale di cui sarò sempre grata.

Presidente Moratti, lei ha sostenuto che «a risollevare il welfare sarà il sociale». Però la strada sembra in salita: gli squilibri sociali ed economici si stanno ampliando: aumenta il divario Nord e Sud sia in termini di reddito che di servizi. L’ascensore sociale, insomma, sembra essersi fermato. Che cosa bisogna fare perché possa ripartire?

Occorre la consapevolezza della necessità di un modo diverso di pensare l’economia a livello globale. Il modello economico e sociale a cui eravamo abituati ha mostrato i suoi limiti. Dobbiamo ricercare una nuova sostenibilità dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Assistiamo al progressivo deteriorarsi delle risorse naturali del nostro pianeta. Trent’anni fa la Terra era abitata da 4,5 miliardi di persone, oggi ne accoglie 7,5 miliardi e l’ONU stima che nel 2030 saranno 8,5 miliardi. Già oggi il bisogno di risorse naturali è superiore alle risorse effettivamente disponibili sulla terra: a livello globale, ad esempio, lo scorso agosto abbiamo esaurito le risorse a disposizione per l’intero 2019 e da quella data stiamo consumando più di quello che i sistemi naturali sono in grado di rigenerare. In questo contesto, la disparità economica si è fortemente acuita, con una ricchezza sempre più concentrata, per cui attualmente 42 persone possiedono la stessa ricchezza dei 3,7 miliardi di persone meno abbienti nel mondo, nonostante una relativa riduzione complessiva del tasso di povertà mondiale. Dal punto di vista sociale, infine, i sistemi tradizionali di welfare sono sempre meno sostenibili per i singoli Stati e già oggi in molti paesi si registrano gap miliardari tra la domanda di servizi pubblici e la capacità di far fronte a tale domanda. Di fronte a questi preoccupanti contesti, siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo, con una responsabilità individuale e collettiva che ci impone di uscire dai propri ambiti per offrire il nostro apporto, vincere queste sfide e costruire un mondo più giusto, una società più coesa e più pacifica. Una sfida che dovrebbe vedere tutti, istituzioni, imprese e singoli individui coinvolti. Non si può infatti pensare che il cambiamento sia qualcosa di estraneo alla quotidianità di ognuno di noi.

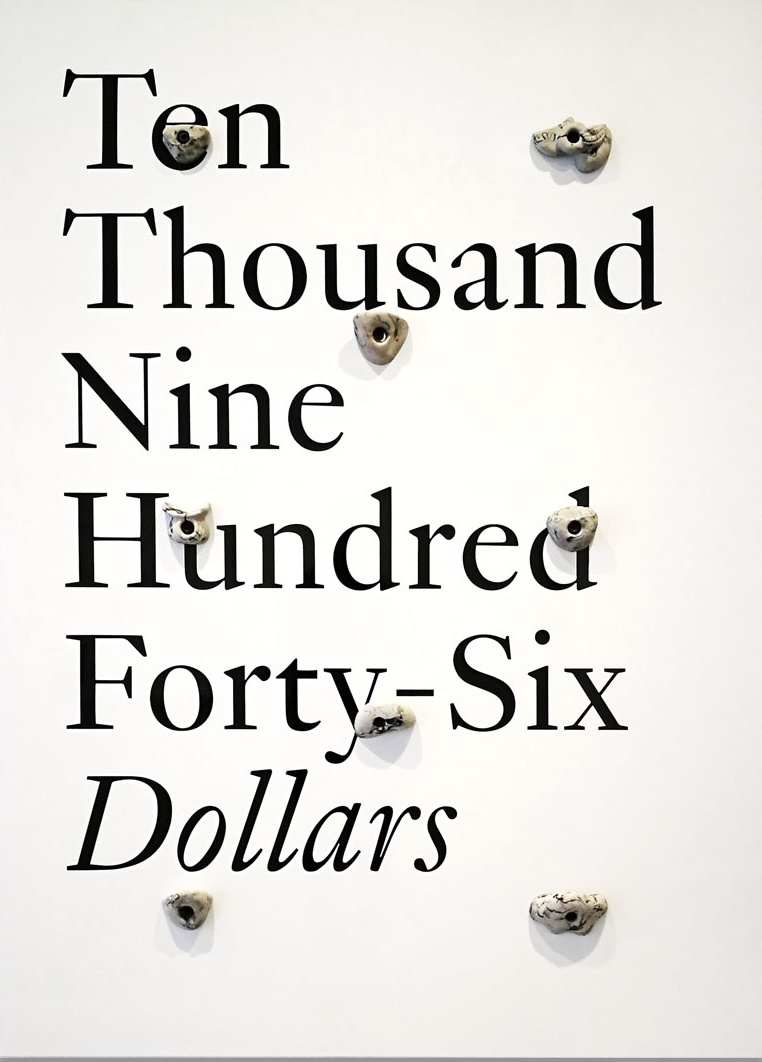

In ogni caso, il gap dell’Italia, Paese che invecchia, è destinato a salire fino a 70 miliardi nei prossimi anni. La formula della solidarietà attiva può colmare questo deficit? E che può fare la politica in questa situazione?

Il paradigma pubblico del welfare si sta rovesciando a favore di un emergente sistema privato realizzato perlopiù dalle imprese attraverso le varie forme di sostegno aziendale, territoriale e di comunità. Il welfare aziendale può rappresentare la pietra angolare di un nuovo contesto, che superi le logiche del sistema pubblico, ma anche della filantropia del Novecento industriale e della imprenditoria illuminata dell’Ottocento, cercando di dare risposta a queste nuove sfide. Si tratta di uno strumento di accompagnamento dell’impresa che cambia ed una leva di sviluppo: con il welfare aziendale cresce il benessere di lavoratori e territori e si salda sempre di più il legame tra l’impresa e la sua comunità. È indubbio che sui temi della sostenibilità e del welfare si giocherà gran parte del futuro del nostro paese, ma anche dell’Europa, l’area del mondo che se da un lato può vantare il miglior sistema di protezione sociale al mondo, dall’altro si trova ad affrontare disparità sociali al suo interno che persistono nonostante alcuni segnali di ripresa. Evidente è quindi la necessità, anche per la politica, di ricercare e favorire nuovi modelli e tipologie di intervento che affianchino o sostituiscano i sistemi tradizionali. Il welfare aziendale è una prima, importante, risposta che andrebbe supportata, soprattutto sul piano istituzionale.

Il modello San Patrignano può essere applicato anche alla gestione dell’immigrazione?

Il modello di San Patrignano risponde con efficacia al problema sociale per cui è nata: la lotta alla tossicodipendenza e al disagio sociale. Ritengo che il tema della immigrazione vada invece risolto intervenendo sul problema di fondo, lo sviluppo dell’economia africana, per troppi anni supportato da sole e spesso inefficaci logiche assistenziali. In questo senso, un piccolo, ma significativo esempio credo sia rappresentato dalla Fondazione E4Impact di cui sono presidente. Lo spirito che anima la Fondazione è quello di provare a diffondere in 14 paesi africani il seme del “fare impresa” come risposta alla voglia di rilancio di queste comunità. L’attività della Fondazione sostanzia proprio l’idea della formazione e della crescita del know-how come leva per il riscatto sociale ed economico dei paesi in via di sviluppo. E4Impact ha coinvolto quasi 800 giovani imprenditori nei suoi corsi di formazione e l’occupazione direttamente collegata agli imprenditori formati ha raggiunto le 3.500 unità.

Laddove E4Impact è riuscita ad insediarsi e a proporre il suo modello educativo, i risultati ci sono stati, e sono stati del tutto positivi. La formazione fa la differenza, specie oggi, in un mondo ormai globalizzato e caratterizzato da una competitività crescente. Disporre di adeguati strumenti culturali anche, e soprattutto in questo caso, di carattere professionale è indispensabile per poter avviare progetti imprenditoriali sostenibili nel tempo e capaci di generare ricchezza e ricadute sociali positive. Senza contare che ognuna di queste imprese è ambasciatrice di una cultura d’impresa che, nel medio-lungo periodo, radicandosi, può determinare una generazione strutturale di sviluppo e crescita economica, evitando quindi fenomeni di emigrazione economica.

Parlando al banchiere: è possibile favorire gli investimenti in imprese sociali? Può funzionare la leva fiscale?

Non solo è possibile, ma la Banca di cui sono presidente, UBI, è stata un precursore nel settore della finanza sociale, le cito solo alcuni esempi. Dal 2011 è stata creata un’area di attività dedicata a terzo settore ed economia civile che poi si è sviluppata nella Divisione UBI Comunità con il precedente Piano Industriale e che avrà un ruolo importante per gli sviluppi futuri dell’impegno di UBI anche in tema di sostenibilità. Tra le innovazioni introdotte, per esempio, rientrano i social bond. UBI è stata la prima banca, nel 2012, a ricorrere a queste emissioni che hanno permesso di finanziare 91 progetti in tutta Italia: dall’Università alla ricerca applicata, dal terzo settore al restauro e valorizzazione del patrimonio artistico. UBI Inoltre ha per prima creato una divisione espressamente dedicata al welfare, UBI Welfare, che si rivolge alle aziende per dare la possibilità anche alle imprese minori di concedere premi di produttività in forma di welfare con vantaggi economici sia per lavoratori che per le imprese. Contribuendo anche a colmare quel gap strutturale in tutte le economie occidentali per cui la domanda di servizi di welfare è molto superiore all’offerta.