In geopolitica l’indipendenza è pura illusione. A dispetto di una diffusa retorica centrata sul sovranismo – smaccata ideologia, come segnalato dal suffisso - nel pianeta è sovrana soltanto la superpotenza americana. Nessun’altra nazione. Non la Cina che ha negli Stati Uniti il principale mercato per le sue merci, che dipende dalla Marina a stelle e strisce per solcare i mari, che è obbligata a comprare debito altrui per mantenere alto il valore del dollaro e garantirsi la (parziale) benevolenza di Washington. Non la Russia che è insidiata nella prima linea di difesa, tra il Mar Baltico e la catena del Caucaso, che vive dall’esportazione di idrocarburi senza controllarne il prezzo, che è costretta a spingersi in Siria nella speranza di negoziare con gli Stati Uniti la neutralità dell’Ucraina – senza riuscirvi. Tantomeno le nazioni europee, satelliti dell’egemone americano, da questo dipendenti per la loro difesa, per l’elaborazione degli obiettivi strategici, per la vendita dei propri manufatti. Così l’Italia, che ospita sul proprio suolo 13mila soldati Usa, confitta nello spazio americano, inserita nella catena produttiva tedesca - almeno nella sua porzione centro-settentrionale. Anziché pensarla indipendente o romanticamente autonoma, conviene concentrarci sul margine di manovra di cui dispone realmente. Comprenderne la cifra antropologica, demografica, economica, per applicarla al contesto geografico e congiunturale. Con l’obiettivo di descrivere la strategia nazionale, per poi declinarla in tattica.

Con il fine ultimo di perseguire l’interesse della collettività. Senza velleità, senza filtri ideologici. Proprio oggi che Roma è pericolosamente calata nella crisi della costruzione comunitaria, nello scontro tra Stati Uniti e Cina, nella duplice fase di debolezza e aggressività della Russia. In barba alla vulgata che immagina un pianeta segnato dal massimo arbitrio, le sfere di influenza sono costruzioni cogenti. Una nazione è parte di uno spazio straniero per imposizione esterna, non per scelta. Non può trascendere la propria condizione per mera aspirazione. La ritrovata sovranità o il passaggio in un altro fronte avviene per capacità di imporsi attraverso la guerra, per spontanea consunzione dell’egemone, oppure per sostituzione di questo con un altro impero. Esistente nella sua forma attuale dal 1946, l’Italia è entrata nella sfera americana con la sconfitta subita nel secondo conflitto mondiale, la successiva occupazione e lo stanziamento sul territorio nazionale di decine di migliaia di militari stranieri. Da allora la condizione del paese non è mutata. Malgrado i sogni di alcuni osservatori o, peggio ancora, l’illusione che le questioni di potenza siano da considerarsi estinte perché estranee alle nostre latitudini.

Se l’Italia provasse ad affrancarsi dagli Stati Uniti, sperimenterebbe gravi ripercussioni in termini economici, finanziari, militari. Fino a raggiungere un potenziale collasso. Meglio esserne consci, senza lasciarsi confondere dal soft power (leggi, propaganda) che edulcora il dominio statunitense, come capita in ogni impero. Ne deriva la vacuità dei discorsi relativi al rischio-opportunità, in base al punto di vista, di abbandonare la sfera atlantica. Gli Stati Uniti non si stanno spegnendo, né sono prossimi alla sconfitta – per tacere dell’impossibilità per noi di batterli in battaglia. La solidità dello spazio americano deve essere origine di ogni ragionamento intorno all’Italia.

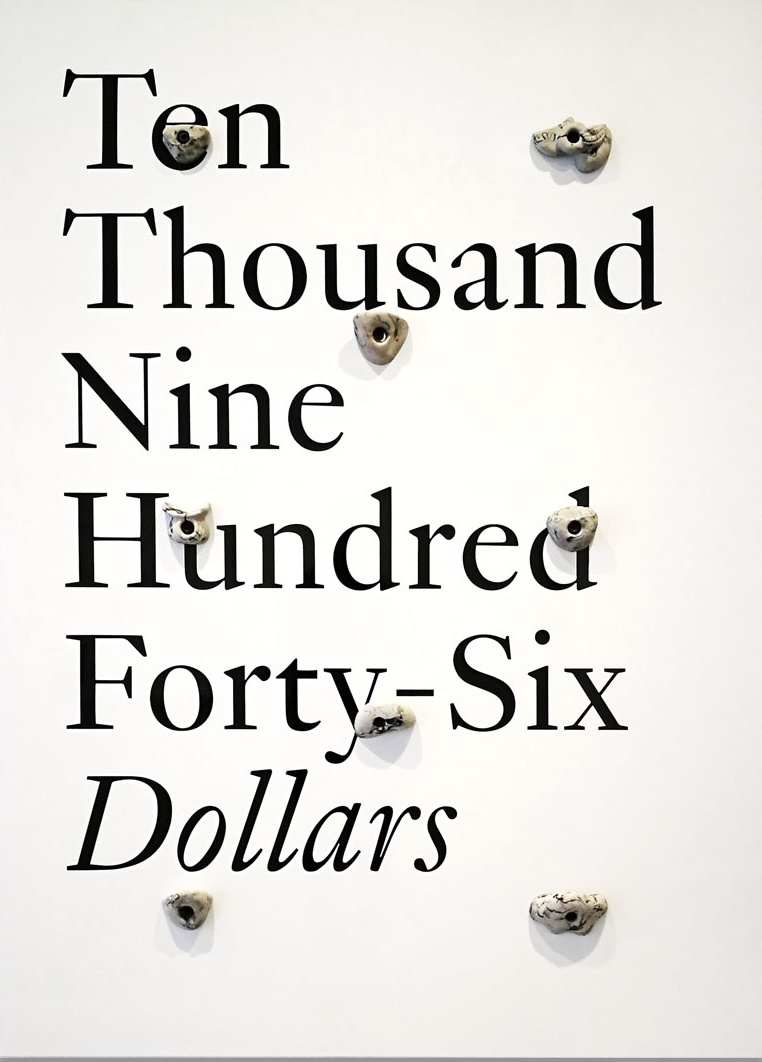

Perché da tale premessa derivano benefici, confini, opportunità, incongruenze. Il primato degli Stati Uniti priva Roma del tormento di calarsi in vicende strettamente strategiche, la induce a occuparsi esclusivamente delle questioni economiche. Nel nostro paese il benessere o l’assenza di questo sono obiettivo unico di qualsiasi politica (estera). Qui il perseguimento della potenza è ritenuto un esercizio anacronistico, proprio di un’altra epoca. Sospensione temporanea di matrice post-storica, eppure percepita dall’opinione pubblica come passaggio definitivo, stadio finale di ogni costruzione geopolitica. Amputazione esistenziale che, nella sua ingenuità di matrice esogena, ci affranca dalle massime fatiche geopolitiche. Finché potrà durare. Nel Belpaese l’interesse nazionale riguarda soltanto il mantenimento della produzione industriale, l’accaparramento delle risorse naturali, l’aumento dell’export e del reddito pro capite, l’impiego di una moneta funzionale allo sviluppo, la difesa del benessere individuale. Al massimo, il tentativo di scansare i conflitti in atto tra grandi potenze. Mai l’accrescimento dell’influenza geopolitica o la realizzazione di manovre anti-economiche, dannose sul piano commerciale, pensate per aumentare lo status internazionale. Come capita alle nazioni strategiche: dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Russia all’Iran, dalla Turchia all’India. In ambito economicistico, l’egemonia americana ci offre vantaggi indisputabili. Nonostante il declino reale e percepito, l’Italia resta un grande paese manifatturiero che manca di risorse energetiche, che produce più di quanto riesca a consumare. Obbligato a importare idrocarburi e ad esportare merci in quantità massiccia. Da decenni il controllo delle rotte marittime da parte della Marina statunitense, dove viaggia il 90% delle merci mondiali, ci consente di importare senza rischi gli idrocarburi e le altre materie prime, quindi di esportare facilmente oltre il continente europeo. Proibendoci l’iniziativa militare, il Pentagono ci permette di risparmiare notevoli risorse finanziarie che altrimenti sarebbero destinate alle Forze armate e agli armamenti, perfino nucleari. Sacrificio che la popolazione italiana, di età mediana avanzata, fortemente contraria a battersi in guerra, troverebbe insostenibile. Fin qui i vantaggi di una congiuntura esoindotta, oltre tale soglia iniziano le difficoltà. Anzitutto, quelle riguardanti l’attuale momento europeo.

Doppio fisiologico della Nato, la costruzione comunitaria è stata incentivata a lungo dagli americani. Al termine della Seconda guerra mondiale Washington obbligò francesi e tedeschi federali a comporre l’asse renano e gli altri paesi dell’Europa occidentale ad aderirvi – compresa l’Italia. Con il fine di scongiurare che questi scivolassero nel fronte sovietico. Ancora su imposizione statunitense, alla fine della guerra fredda l’iniziativa comunitaria è stata allargata alle nazioni ex comuniste, per evitare che un giorno una Russia risollevata dal disfacimento tornasse a reclamarle. Sicché fino a pochi anni fa la nostra appartenenza all’Unione Europea risultava al contempo naturale e coatta. Ma nell’ultimo periodo alcuni fattori si sono modificati, complicando di molto la nostra posizione. L’adozione dell’euro ha accresciuto il nostro potere di acquisto, ma ha inevitabilmente danneggiato l’export nazionale, aumentando l’importazione delle merci prodotte in Germania, tra i nostri principali concorrenti sul piano manifatturiero. L’Italia centro-settentrionale è entrata nella catena del valore tedesca, si è allacciata alla traiettoria della Bundesrepublik, legame sconosciuto nel Mezzogiorno. Con l’ulteriore aumento delle differenze economiche e sociali esistenti tra le due macroregioni dello stivale e il rischio di una irrimediabile spaccatura che questo comporta. Quindi l’esponenziale sviluppo tedesco ha imposto al continente un regime di austerità fiscale con cui Berlino giustifica la propria ritrosia nel redistribuire parte del surplus commerciale. Mentre il Belpaese avrebbe bisogno di consistenti investimenti, posti oltre i parametri fissati, per incentivare la crescita. Mancanti di uno Stato sociale funzionale e mediamente anziani, gli italiani sono notoriamente restii a spendere i loro risparmi, a investire cospicuamente nelle imprese. A complicare ulteriormente il quadro è intervenuta la posizione americana. A partire dal 2010 gli Stati Uniti hanno sviluppato una rinnovata ostilità nei confronti della Germania e un’inedita avversione per l’integrazione europea, motivate dall’ossessione di Washington per ogni aumento di influenza realizzato da Berlino. Improvvisamente la costruzione comunitaria si è fatta meno scontata. I nostri punti di riferimento si sono sbiaditi.

Per cui il nostro paese si trova ad affrontare una fase alquanto complessa, in cui dispone di una moneta che non può manovrare, è fisso sull’austerità fiscale, guardato a vista da Washington perché inserita nella catena di produzione tedesca. Impossibilitato a mutare l’atteggiamento della superpotenza, interessato a cambiare l’assetto comunitario, nell’immediato dovrebbe sfruttare l’aggressività statunitense per costringere il governo tedesco ad allargare le maglie del rigorismo di bilancio, a redistribuire nell’Unione parte di quanto incassato con l’export. Nella certezza che la Germania è il paese più interessato a tenere in vita l’euro, poiché soltanto l’esistenza della moneta unica le consente di esportare quasi il 50% del suo pil. Con buona pace di una fantasiosa narrazione che vorrebbe Berlino intenta a cacciare gli Stati membri dalla moneta unica. Al contrario, con le spalle coperte dagli americani, il Belpaese può scoprirne il bluff. A patto di sostenere lo scotto che inizialmente pagherebbe sui mercati finanziari, non appena rilanciasse la propria perentoria richiesta nei confronti del vicino teutonico.

Non c’è scelta. Nei prossimi anni gli Stati Uniti continueranno a colpire lo sviluppo tedesco, attraverso dazi e manovre finanziarie, per paura che la Bundesrepublik provi a smarcarsi dalla propria sfera di influenza. Indipendentemente da chi approderà alla Casa Bianca. Tanto vale sfruttare il caso, per ottenere (parzialmente) quanto si cerca.

Peraltro, proprio l’offensiva americana e i primi segnali di recessione stanno convincendo Berlino a rivedere (parzialmente) il suo approccio. Nel medesimo frangente l’Italia deve gestire con cautela la relazione con la Cina.La firma apposta a marzo sul memorandum per le Vie della seta rappresenta plasticamente cosa non fare. l fine di incassare pochi milioni di investimento da parte cinese, più la promessa di una ristrutturazione di alcune infrastrutture portuali, l’Italia ha provocato l’ira degli Stati Uniti. Tanto che in Libia, quadrante strategico per il nostro fabbisogno energetico e il controllo dei flussi migratori, poche settimane più tardi il Pentagono ha lasciato campo libero al generale Haftar che puntava verso Tripoli, anche in funzione anti-italiana. Ponendoci in una condizione di notevole preoccupazione. Mentre la Francia otteneva dalla Repubblica Popolare investimenti nettamente maggiori, senza firmare alcuna intesa generale, senza scatenare la reazione negativa degli americani.

Il nostro paese necessita degli investimenti cinesi, specie nelle infrastrutture, ma deve comprendere che le Vie della seta sono un progetto di contro-globalizzazione, ovvero di contro-impero, alternativo all’egemonia statunitense. Non costituiscono un semplice disegno economico, tantomeno neutro. Aderirvi significa esporsi a rappresaglie. Ancora, aldilà delle promesse pechinesi, queste servono soprattutto alla Repubblica Popolare per esportare di più, non per importare. Mentre l’Italia avrebbe bisogno di nuovi o più ampi mercati di sbocco. Ne consegue che dovevamo affrontare la questione con maggiore calma, accogliendo i capitali cinesi senza firmare nulla, senza partecipare della scenografia pretesa da Xi Jinping, che tanto ha irritato gli Stati Uniti. Coscienti, molto più di noi, che la dirigenza comunista intendeva usare il memorandum per dimostrare la capacità di comprare per pochi yuan un paese tanto simbolico come il nostro, culla della religione occidentale e cristiana. Il danno di immagine e di fiducia nei nostri confronti è stato notevole. Difficile da intuire per chi ragiona soltanto in termini commerciali, anche per incentivazione degli americani che oggi ci chiedono di respingere il 5G di produzione mandarina. Tra lo sconcerto - parzialmente giustificabile - dei nostri decisori, allevati al mito del progresso e ora incalzati dalla superpotenza affinché rinuncino alla tecnologia in nome dell’appartenenza di campo, dell’opportunità strategica. Costrizioni palesi che ci impongono manovre arcuate, di non sola matrice economicista. Anche nei confronti della Russia. Da oltre mezzo secolo Roma ha bisogno di custodire ottimi rapporti con Mosca. Per difendere l'approvvigionamento energetico nazionale, per dimostrare agli Stati Uniti di possedere (teoriche) alternative. Inclinazione storicamente cogente, resa possibile dalla distanza della penisola dalla Federazione russa, che ci consente di non averne terrore - a differenza degli europei orientali. Perseguita nel corso dei decenni da partiti di estrazione opposta, prima la sinistra comunista, ora la destra nazionalista. Nel prossimo futuro tale approccio potrebbe tornare particolarmente utile se gli Stati Uniti raggiungessero un’intesa con il Cremlino, con l’obiettivo di utilizzare l’ex nemico della guerra fredda contro la Cina.

Si tratta del dilemma più rilevante del nostro tempo – la relazione più decisiva è quella tra Washington e Pechino ma questa continuerà a essere conflittuale – che se sarà risolto dagli americani trasformando Mosca in un (temporaneo) alleato renderebbe avanguardia la nostra posizione. Ma Roma deve attendere tale sviluppo con grande prudenza, lucida nell’intuire che questo potrebbe non realizzarsi mai.

Non può compiere scatti in avanti, nella folle allucinazione che l’America ne seguirà il passo. Né ergersi a mediatore, in una questione troppo superiore al suo specifico. Neppure offrire i propri servigi al Cremlino, mostrandosi inaffidabile agli occhi del Pentagono. Pena, subire notevoli rappresaglie americane sul piano governativo o, ancora peggio, su quello generale. Come capitato nell’ultima vicenda relativa agli incontri tra emissari italiani e funzionari russi presso l’Hotel Metropol di Mosca, che ha fortemente contrariato Washington, specie gli apparati d’Oltreoceano. Perché poco conta che Trump abbia già deciso di considerare la Russia un interlocutore legittimo – di fatto il medesimo approccio che fu di Obama – le agenzie federali statunitensi non hanno ancora sciolto la riserva e continuano ad esprimere notevole ostilità verso Putin. Per questo Roma deve mantenersi serafica nei confronti della Russia, evitando di usare troppa disinvoltura. Consapevole che, aldilà della sua taglia territoriale e strategica, il gigante euroasiatico resta in posizione di notevole difficoltà, incapace di sfidare concretamente gli Stati Uniti. Limiti e opportunità che dovrebbero informare l’azione del Belpaese. Pronto a perseguire l’interesse nazionale se capace di liberarsi di ideologie stratificate, di capricci improbabili. Efficace se conscio della sua strategia, dei casi concreti cui applicarla. Attrezzato ad ottenere il massimo se in grado di decrittare il contesto che abita. Non sovrano, ma finalmente compiuto.