Ci sono pochi progetti artistici che, a distanza di molti anni dalla loro realizzazione, risultano ancora incredibilmente controversi. «Episode III: Enjoy Poverty», documentario-saggio girato dall’artista olandese Renzo Martens nella Repubblica Democratica del Congo (d’ora in poi «RDC», ndr.), è uno di questi. Presentato per la prima volta nel 2008 alla Tate Modern di Londra, Episode III si è inserito immediatamente nel dibattito artistico contemporaneo come un lavoro provocatorio e costantemente sul filo del rasoio. Nel corso dei 90 minuti che compongo il film, Martens – il quale riveste il duplice ruolo di operatore video e co-protagonista, ossessivamente presente nelle inquadrature – tenta di smascherare e rendere esplicito lo spietato sfruttamento di cui è vittima la RDC. Su larga scala, il bersaglio della sua critica è il sistema capitalista che regolamenta i rapporti di potere alla base dell’economia mondiale, le cui conseguenze disastrose si riversano da più di due secoli sul Congo e sulle zone del continente africano più ricche di risorse naturali, ma – a differenza di molti altri documentari sulla crisi umanitaria in atto – il suo sguardo si posa soprattutto sulla responsabilità che l’industria dell’immagine e il mercato dell’arte rivestono nella reiterazione dei meccanismi di esclusione e sfruttamento dei Paesi non occidentali.

Enjoy Poverty

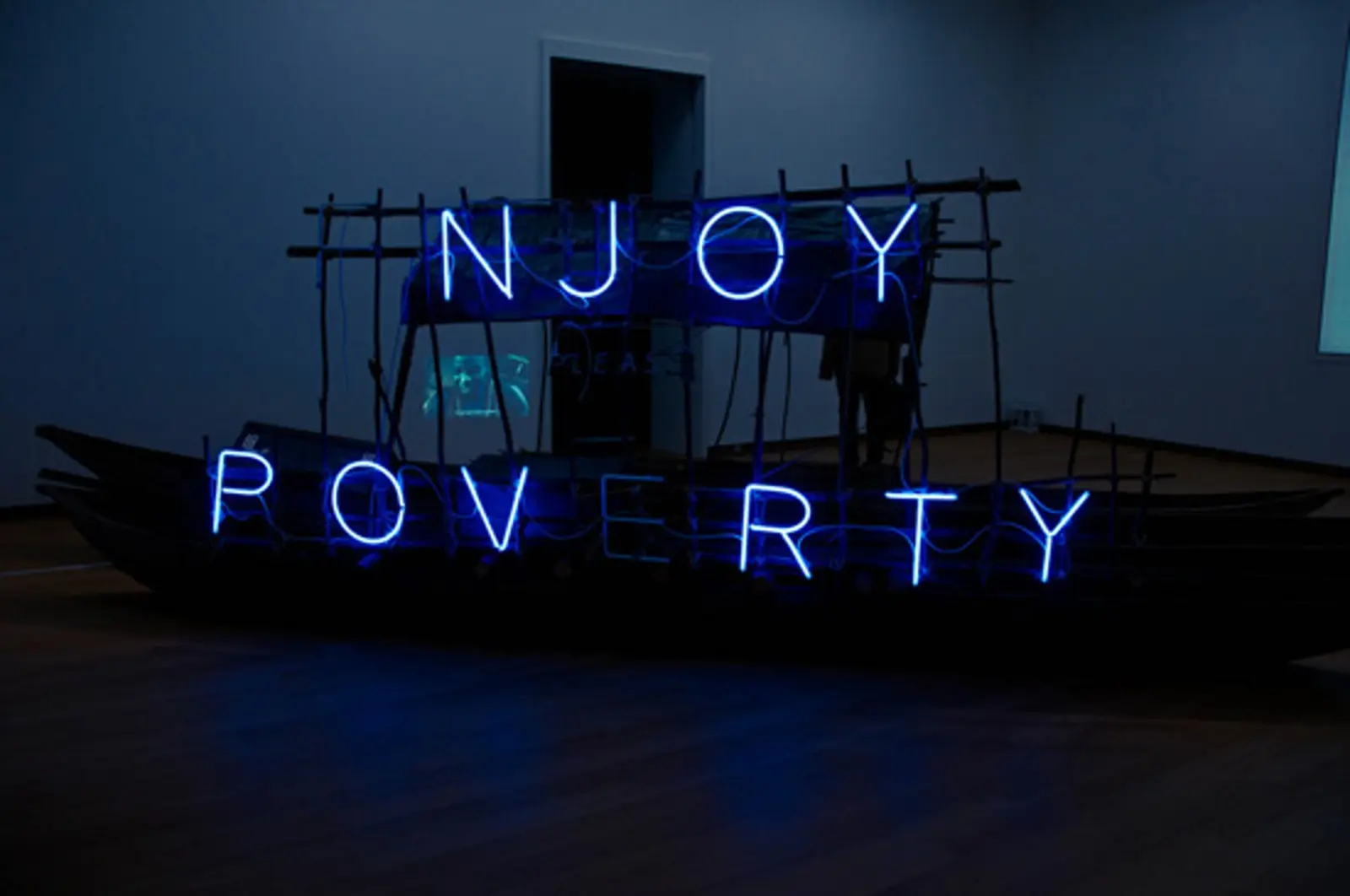

La storica controversia legata a questo lavoro nasce dall’approccio non convenzionale che Martens adotta nella formalizzazione della sua critica. Alla base del film un’ipotesi audace: se nel PIL del Paese, grazie agli aiuti umanitari e ai fondi ricevuti dagli stati occidentali, la povertà vale 1,8 miliardi di dollari all’anno (più dell’esportazione di oro, cobalto o cacao), può questa essere considerata la prima risorsa naturale della Paese? E in quanto tale, non dovrebbero beneficiarne i «fornitori», ovvero le famiglie in stato di indigenza, i bambini denutriti, le donne violentate, i lavoratori delle piantagioni sottopagati? Tutti coloro che sono esposti, incessantemente, all’attenzione calcolatrice di coloro che Susan Sontag, già nel 2003, nel suo celebre saggio Davanti al dolore degli altri definiva «turisti di professione altamente specializzati», ossia i reporter al servizio di agenzie di stampa e ONG? Può la povertà essere «goduta», come recita l’appariscente scritta a neon che Martens porta con sé come evidenza simbolica del nuovo dogma da impartire alle popolazioni sottomesse? L’insegna luminosa, trasportata nella giungla in pesanti casse di metallo dai portatori locali (come non pensare alle scene surreali di Fitzcarraldo di Werner Herzog), invita i congolesi a riappropriarsi della propria povertà, ad apprezzarla e a beneficiarne in termini economici, oltre che morali. Infatti, a partire da motivazioni a tratti ragionevoli ma non del tutto convincenti, Martens mette in piedi una sorta di «programma di emancipazione», in cui sostiene di poter insegnare ai fotografi locali (che abitualmente documentano feste e matrimoni per somme irrisorie e non sufficienti al sostentamento delle loro famiglie) come realizzare immagini di sofferenza e povertà in linea, in termini di shock e drammaticità, con quelle scattate dai reporter occidentali, in modo da poter vendere i propri scatti alla stessa cifra dei loro competitor e ricavare così un beneficio economico dalla condizione estrema che vivono sulla propria pelle. Attraverso un’azione quasi performativa, l’artista olandese mette in scena quella che è una replica consapevole della logica imperialista che contesta. Il suo approccio è decisamente spregiudicato, marcatamente ingenuo, a tratti esasperante, ma nella sua incongruità risiede il nocciolo della questione. Martens non scende nel dettaglio, non approfondisce. Attore completamente estraneo al contesto, impartisce lezioni, si pone sfacciatamente su un piano superiore, fornisce una soluzione grezza e fallimentare, destinata a non trovare effettiva possibilità di applicazione nella realtà. Il suo personaggio incarna l’insensatezza del sistema capitalista, traendoci in inganno. Pensavamo fosse uno dei «buoni», pensavamo fosse come noi. Invece, si è rivelato ciò da cui, sul piano teorico e morale, ci vogliamo nettamente distinguere, ribellare. Mentre guardiamo il film, pensiamo che, in fondo, quello che stiamo guardando non ci riguarda più. Non ci riconosciamo in questo uomo bianco dall’arroganza imbarazzante; anzi, lo disprezziamo. E al posto della compassione di cui siamo schiavi di fronte a immagini di orrori e tragedie, emerge un senso di inadeguatezza, un presentimento fastidioso, scomodo, doloroso. Una spina nel fianco che continua a pungere anche quando cala il sipario. Riprendendo ancora una volta il saggio profetico di Sontag, c’è un passaggio che Martens menziona spesso nelle sue interviste che permette di decodificare più chiaramente la sua operazione: «Fino a quando proviamo compassione, ci sembra di non essere complici di ciò che ha causato la sofferenza. La compassione ci proclama innocenti, oltre che impotenti. E può quindi essere (a dispetto delle nostre migliori intenzioni) una reazione sconveniente, se non del tutto inopportuna. Sarebbe meglio mettere da parte la compassione che accordiamo alle vittime della guerra e di politiche criminali, per riflettere su come i nostri privilegi si collocano sulla carta geografica delle sofferenze, e possono (in modi che preferiremmo non immaginare) essere connessi a tali sofferenze, dal momento che la ricchezza di alcuni può implicare l’indigenza di altri». Dunque, l’inadeguatezza lascia posto all’improvvisa e scomoda consapevolezza del nostro ruolo di complici silenziosi, spettatori inermi e falsamente innocenti. «Le persone non si confrontano spesso con il fatto che le immagini di povertà non rendono il mondo più equo» dichiara Martens durante una nostra conversazione. «Episode III mette di fronte al fatto che la fotografia sociale e l’arte impegnata sono spesso sterili e che le immagini che vediamo sui media sono costruzioni per compiacere gli spettatori. Credo che la gente non sia abituata a vedere quanto siano brutali le relazioni economiche alla base di tutto ciò… Il film mostra come funzionano realmente queste relazioni di potere, se non lasciamo che vengano coperte da immagini di compassione. Sappiamo che c’è molta disuguaglianza e povertà in questo mondo, ma non siamo pronti a vedere che in qualche modo ci riguarda da vicino».

Episode III

A distanza di 14 anni dalla sua realizzazione, Episode III continua ad essere un progetto ambiguo e problematico, non solo per il suo carattere sovversivo e per l’irruenza con cui denuncia il ruolo dell’arte all’interno della catena di produzione dell’economia capitalista. Oggi, nel 2022, le questioni sollevate da Martens sono più che mai dibattute, teorizzate e quasi storicizzate, inquadrabili in quello che è un più ampio discorso sui diritti di auto-rappresentazione, libertà di espressione e accessibilità al mondo dell’arte da parte delle categorie storicamente escluse dal discorso artistico. Riguardato alla luce di quelli che sono gli sviluppi avvenuti negli ultimi dieci anni, Episode III finisce per risultare un lavoro inattuale, forse anche tutto sommato innocuo. «Nel 2008 io, artista bianco occidentale, ero nella posizione di poter criticare la posizione del mondo dell’arte e dei media nella RDC. Ora credo che questa critica debba venire dalle persone che vivono nelle piantagioni. Sono cambiate molte cose, non c’è più una visione unitaria e gli artisti congolesi hanno finalmente accesso al mondo dell’arte. Questo in qualche modo cambia le carte in tavola. Sono felice di aver realizzato quel lavoro quattordici anni fa, ma non lo rifarei mai di nuovo» ammette Martens.

White Cube

Ad agitare nuovamente le acque, nel 2021 arriva White Cube, il nuovo documentario firmato Renzo Martens, il quale nel frattempo ha fondato l’Institute for Human Activities, un progetto di ricerca che si propone di dimostrare le concrete possibilità di intervento dell’arte nel superamento della disuguaglianza economica. Questa volta, a venire raccontata è la nascita del Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC), una cooperativa di lavoratori delle piantagioni con sede in un’ex piantagione Unilever nella città di Lusanga, che la telecamera segue nel tentativo di porre fine al sistema distruttivo della monocoltura sulle loro terre. Come? Costruendo su di esse una galleria (un white cube, appunto). L’idea alla base dell’operazione è che, presentando e vendendo arte all’interno di questo nuovo spazio, il collettivo possa raccogliere fondi sufficienti per riacquistare la loro terra dalle compagnie di piantagione internazionali, e metterla al sicuro per le generazioni future (i dati più recenti, risalenti al 2021, stimano che gli artisti di Lusanga abbiano raccolto oltre centocinquantamila dollari grazie alle loro opere, utilizzando i guadagni per riacquistare sessantacinque ettari di terreno delle piantagioni). Dietro quest’idea «visionaria» c’è, ovviamente, lo zampino di Martens, che più volte dichiara di credere fermamente in questo «processo di gentrificazione della giungla» (così definito dall’artista) come unica via per attuare una vera decolonizzazione del sistema dell’arte. Sull’efficacia a lungo termine del progetto sorge spontaneo qualche dubbio: è davvero possibile – e costruttivo – innescare una reazione a catena in cui l’arte, alla stregua di un prodotto di consumo, fornisca solidità e indipendenza alle persone? Come si ottengono davvero l’indipendenza, l’autonomia, la consapevolezza e la determinazione a far valere i propri diritti? L’acquisto delle sculture realizzate dai membri del CATPC da parte di collezionisti e istituzioni occidentali non è forse l’ennesimo gesto dettato dalla compassione (quella compassione tanto biasimata in Episode III) e dunque inquadrabile nel territorio della beneficienza piuttosto che in quello del mercato dell’arte? Cosa succederà quando i gate-keepers del mondo dell’arte si saranno stancati di acquistare quelle che sono etichettabili come «opere realizzate dai lavoratori della piantagioni» e passeranno alla prossima attrattiva presentata sul mercato? Nel film queste domande rimangono irrisolte, come tante altre questioni che andrebbero senza dubbio sviscerate con più attenzione.

Il Congo che manca

Nella sua espressa volontà di volersi ritirare dalla scena per lasciare posto agli artisti del CATPC (in White Cube l’artista compare soprattutto nella prima parte del film, per passare in secondo piano a favore di alcuni personaggi chiave del centro d’arte), Martens sembra dimenticare – o almeno, nei suoi film non vi fa cenno – che c’è un altro Congo rimasto fuori delle sue inquadrature, un Paese ricco di iniziative culturali organizzate dai congolesi stessi – ma non riconosciute dal governo, quindi prive di finanziamenti statali – che mirano a sensibilizzare la popolazione sul ruolo politico dell’arte e a sostenere il lavoro intellettuale degli artisti locali. «Dobbiamo essere in grado di aprire gli occhi su ciò che già esiste in Congo e che non ha nulla a che fare con il tipo di linguaggio umanitario che è stato protratto nel corso degli anni» dichiara Yala Kisukidi, filosofa, scrittrice e accademica franco-congolese che nel 2020 ha co-curato la Yango Biennale a Kinshasa. «Non esagero dicendo che Kinshasa è diventata un grande centro della scena artistica contemporanea su scala globale. Ci sono moltissimi artisti che capiscono davvero come è composto il mercato globale dell’arte e come al suo interno essi possano essere percepiti solo in quanto ‘soggetti africani’. Quello che cercano di fare attraverso la loro pratica è costruire un proprio linguaggio, sfidando questi cliché e ripensando il contesto in cui creano le loro opere». È grazie al lavoro di questi artisti che l’immaginario della RDC come luogo esclusivamente di devastazione e sofferenza sta gradualmente sfumando. «I media hanno sempre veicolato una visione del Paese come luogo di guerra, di crisi e di malattie, ma la realtà della maggior parte dei congolesi è molto lontana da questo» mi racconta Leonard Pongo, fotografo che vive tra Bruxelles e Kinshasa e che dal 2011 porta avanti a progetti a lungo termine nella RDC. «Non voglio dire che non ci siano situazioni di crisi – il conflitto in corso nell’est del Paese da quasi 30 anni è un problema enorme – ma il modo in cui la RDC viene ritratta tende a rappresentare in modo eccessivo gli aspetti negativi, e i congolesi ne sono consapevoli. È un problema che riguarda la mancanza di equilibrio, ed è per questo motivo che l’Accademia di Belle Arti di Kinshasa un anno e mezzo fa ha aperto un dipartimento di fotografia con l’obiettivo di dare la possibilità ai congolesi di raccontare le proprie storie». A capo del dipartimento c’è il fotografo congolese Arsène Mpiana Monkwe. Interrogato sulle sfide più grandi affrontate dai fotografi del posto, Mpiana Monkwe mi spiega che è «molto difficile guadagnarsi da vivere con la fotografia, perché l’accesso alle nuove tecnologie è costoso, le stampe di qualità sono difficili da ottenere e spesso è necessario stampare in Occidente, non ci sono garanzie negli acquisti e non esistono sedi autorizzate per le riparazioni sul territorio». E sebbene le agenzie di stampa ora siano più aperte all’arruolamento di fotografi locali, Monkwe afferma che «c’è ancora una differenza nel compenso di un locale e di un internazionale. Gli occidentali ricevono anche mille dollari al giorno, uno stipendio inimmaginabile per un locale. Ma con o senza media occidentali, noi siamo determinati a raccontare le nostre storie attraverso le nostre piattaforme, compresi i social network». La voglia di raccontarsi e di mostrare al mondo un Congo lontano dallo stereotipo è alla base di tutte le conversazioni avute con le persone con cui ho parlato per conoscere di più dell’ambiente culturale della RDC. «I luoghi comuni sulla guerra e sulle tragedie in atto restituiscono un quadro poco invidiabile del Congo. Non si tratta di non raccontare quello che succede nelle zone più povere, ma è importante offrire anche uno spazio alle cose belle che avvengono nel nostro Paese» afferma il giornalista Iragi Elisha, collaboratore della Biennale di Lubumbashi, altro evento culturale di rilievo nel panorama nazionale. Di fronte all’esperienza diretta raccontata da queste persone, viene naturale chiedersi se abbiamo ancora bisogno di progetti come Episode III e White Cube, che nel tentativo di sollevare domande sul ruolo politico dell’arte e sulla possibilità di una critica realmente libera e indipendente, continuano a riproporre una prospettiva occidentale e colonialista, raccontando solo la porzione di realtà che concorre a supportare la propria tesi. Nel tentativo di individuare quale può essere effettivamente il lascito del lavoro di Renzo Martens, il mio sguardo vira, inevitabilmente, verso altre storie, forse meno potenti a livello mediatico, ma sicuramente più autentiche e democratiche.

_upR9F.jpg)

_Dd4VV.jpeg)